こんにちは。女医です。私は総合病院で眼科専門医として手術や診療に励んでいます。

でも子供のための生活はあきらめたくありません!

そんな私がしている知育やちょっと遠く感じる女医の世界についてブログに書いています。

Instagramでは主に知育系の投稿をしています。

私のInstagramの投稿がこちら。followしていただけると嬉しいです。

私には2人の子供がいて、2024年4月の時点で1年生になる長男と、年少になる長女がいます。

長男はなんでもゆっくりでした

長男は言葉も大変遅く、今後勉強にはついていけないと発達の専門医の先生に言われましたが、同時に次のようにも言われました。

障害あるなしにかかわらず、子供というのは聞いて理解するよりも見て理解するほうが早い傾向にあります。特にお子さん(女医の長男)は発達検査で言葉の理解が遅れていますので、何事も話しておしまいにするのではなく、実際に見せてあげてあげてください。

学校の勉強もついていけないでしょうと発達の先生に言われたこともあり、数の理解も他の子よりも遅れていたような気がします。私が発達検査を受けた時の様子がくわしくかかれている記事がこちらです。療育にも1年通いました。

誰でも算数を好きになれる

そんな長男ですが、2024年の4月で小学校1年生になるのですが、小学校1年生の秋の時点では3年生レベルの問題を解いています。(2年生の算数は夏ごろに学習しました。単位換算、時計の問題や掛け算も完璧です。)単位換算や掛け算は、コツがありますので、どこか別記事でご紹介します。

こう聞くとすごく先取りを頑張っているように聞こえるかもしれません…違います。

むしろ無理な先取りは進めていないし、危険とすら感じています。それもブログの記事にしています。

先取りをしたくてしているのではなく、単純に長男が算数が得意&好きで、どんどんやりたいという気持ちがあるからです。

下の子は、長男よりも理解がはやいと感じるので同じように算数が好きになってくれるといいなと思っています。

基本的に算数は、

慣れとパターン化すれば困ることはない。低学年のうちは、いかに慣れておくかが大切。

算数が得意になるには公文が必須!?

結論から申し上げますと、必須ではありません。むしろ、無理やりやらせてしまうことで算数や勉強自体を嫌いになってしまう可能性もあるので、公文は無理に通わせたりする必要ないと思います。私も外科医の主人も通ったことありません。

私の友人は宿題をやらせようとしすぎて、子供に勉強は嫌なものと印象をつけてしまったと嘆いているお母さんもいます。

公文をやらせることで子供が勉強嫌いになってしまう可能性だってあるのです。

算数 つまづく理由その1

5の分解・10の分解の理解不足

それは数の理解とくに、5の分解、10の分解が完璧に頭に入っていないからです。(この5・10の分解って5進法・10進法って呼ばれたりもします。)

いやいや、5も10の分解もわかっているよと思われる方もいると思うのですが、「わかっているよ」というレベルではだめです。10ときくと瞬時に1と9、2と8、3と7‥‥というように連想できるレベルになるのが理想です。

これが瞬時にできるか出来ないかで算数は大きく変わってきます。

これを時間をかけてやることで、2年生の時計の問題も問題なく出来るので、ここの土台をいかに作っておくかです。 5.10の分解はなるべく早い段階で身に着けておくと1年生の算数は全く難しくありません。 むしろ毎回学校のテストレベルであれば、100点は当たり前になってきます。(いや・・本当です。ケアレスミスさえなければ)

5の分解・10の分解を理解する方法

算数で大切なのは慣れです。慣れさえすれば低学年レベルの問題は基本的には解けない問題はないといっても過言ではありません。

ゆびで理解する

ゆびはいつでも見ることができますし、道具不要。車の移動の際にもできてしまう、スーパー便利な理解方法です。

ゆびをつかって、5の分解と10の分解を見て覚えます。

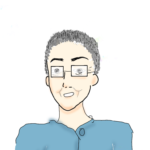

たとえば、4の指を見せて、「これは何本でしょうか」「あといくつで5でしょうか」 この質問を瞬時に答えられるようにします。

両手を使用すれば、10までの分解もマスターできるようになります。

タマゴのパック、100均のケースを利用する

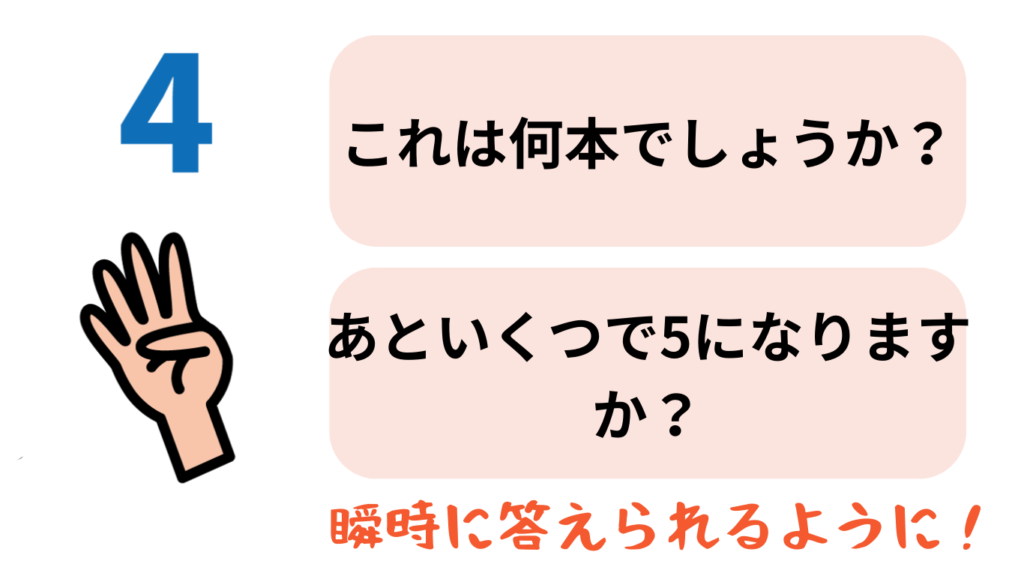

世の中には10個で分けられているものがたくさん存在します。5と5の2段に分かれているものを使用します。

百均にあるセクションケースは、10まであといくつかが大変わかりやすくなるのでおススメです。こちらは下の女の子に使いました。

長男が利用したのは、タマゴのパック!!タマゴのパックに子供の好きなおもちゃ(我が家はトミカ)をいれて10までの分解を可視化していました。

下の子は女の子(2024年で年少さん)なので、トミカよりはきれいなビー玉が好きです。なので、100均の小物ケースを使い小物ケースに数字を張り付けて、10までの数を理解するようにしました。

大切なのは、パッと目で見て瞬時に数を理解することです。7であれば、5の上に2つビー玉が乗り、10まであと3つ足りないというのをイメージがつくようにします。

知育玩具を使用する

こういうのをわざわざ作るのが面倒くさい場合は、知育玩具でもよいと思います。

我が家はこの知育玩具を使っています。

公文の積み木

1つめは公文の積み木を利用しています。たとえば、7という数字を瞬時に理解できるようにするには、下の段に5個ならべて上に2つ並べて7という数を認識させるようにします。

ピグマリオンの知育玩具

もう1つは、ヌマ―カステンというピグマリオンの知育玩具を使うことです。

この知育玩具も、5の分解・10の分解を頭にいれるという点は共通です。

私はこのヌマ―という知育玩具がとてもお気に入りです。

毎日同じものを使ってしまうと子供もあきますので、日替わりで5進法や10進法を鍛えるようにしていました。

かずブロックを使う

このブロックのおすすめは、黄色と白で裏表に色がついているので、10進法が理解しやすい作りになっています。

たとえば、7あるとしたら、10になるまであとは3つといった具合です。

このブロックを2段に積み重ねて使用していました。

5の分解・10の分解ができるようになったら…

今度は次のステップに進んでいきます。5と10の分解以外の計算もなれるようにしていきます。

たとえば3+3=6を考えるのだとしたら、こちらも先ほど挙げた知育玩具を使って瞬時に頭の中でブロックを動かすように訓練していきます。

頭の中でさっと5、もしくは10の塊にできるようにブロックを動かせるようにします。慣れるまでは実際に動かして確認していくようにします。

瞬時に数の認識ができるようになるために、いったん板のようなもので隠してパッとだけ見せて数を言えるようにも練習しました。

算数を嫌いにさせないポイント

この5進法・10進法を理解するのにあたって、紙を使う必要はありません。 我が家は(特に長男)は書いて学習することを当時とても嫌がっていたので、5進法や10進法は見て答えられるようにしていました。

年長ぐらいになると書くことに抵抗がなくなったので、年長から紙で足し算をするようにしていました。視覚で鍛えていれば、紙になったとしてもつまづきません。

紙になっても抵抗がなくなった時点で紙の学習に移行することをおすすめします。

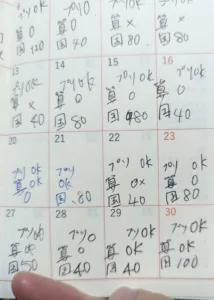

なるべく、毎日数に触れるというのが理想です。私はなんでも手帳に記載する習慣があるのですが、過去の手帳を見ても、ほぼ毎日算数に関連する遊びをしていました。 手帳についている〇は算数ができた日、算数OKは特にできた日、×は算数にふれなかった日です。

算数 つまづく理由その2

大きな数になると計算が難しくなる。

1年生になる大きな数の理解の概念が必要になってきます。

6+7=13のような足し算でもつまづく理由としてチラホラ。

大きい数を理解するために絶対必要なこと

大きな数の足し算をする前に大事なのは、とにかく100まで間違えずに言えることです。

我が家は順番に数を言い合うゲームをしていました。

1

2

3

これで100まで数えるのは大変ですが、スピードを競うように早く言えば、とても楽しいゲームとなり、そこまで時間もかかりません。 他に100までに数を認識する方法としては、

公文の100玉そろばんを利用する

子どもは分かっているようでわかっていないことが多々あり。数をとばしてしまったりすることも…100玉そろばんで一つ一つ確認しながら行えることと、100という数字が10と比べても大きな数字であることが可視化できます。

公文の磁石数字を利用する

ここでのポイントはとにかく100までの数を確実に暗唱できるようにすることです。

大きな数を理解する方法

繰り上がりのない足し算・引き算を理解する

先ほどのブロックを使って、先ほどの繰り上がりのない足し算は比較的簡単にできるようになります。

方法は、図のように、 5と5で10の理解が済んでいれば、ここはあまりつまづかないです。

引き算も全く同じ、例えば14-7であれば、写真から7をとるといくつになるか考えるだけです。引き算は慣れるまで時間がかかる傾向にありますが、ブロックの個数が頭に入っていればさほど難しいと感じなくなります。

繰り上がりがある足し算・引き算を理解する

ブロックを利用する

繰り上がりの足し算を基本的には、ブロックの数をみて判断できるようにします。

頭の中で、ブロックとブロックを足したときにはみ出る部分が何個あるのかを理解するのが、繰り上がりの足し算では大切になります。

私は数もたくさんある公文の積み木をよく利用しています。公文の積み木は、色もついているので、積み木を重ねたときにもともとの積み木がどこにあるのかよくわかるんでよね。

引き算は18-9であれば、写真の18を頭の中に思い浮かべれるかどうかでつまづくか否かが決まってきます。

写真は全部、公文の積み木を利用しています。基本的な考え方はヌマーカステンをつかって一緒です。

ヌマーカステンはピンクと黄色の部屋のどちらか隠しながら問題をだせるため、応用にも良いと思います。

この写真なら、黄色の部屋を隠して、全部でボールは16個ありました。黄色の部屋にはいくつのボールがあるでしょう、などわり難易度高めの問題にもトライできます。

何度も繰り返しますが、5と10という数字がどういう数の構成から成り立っているかイメージでることがすごく大切です。

繰り上がりをわかりやすくする知育玩具を使用する

いつも同じ道具を利用していても子供は飽きてきます。

今から紹介する商品は個人的にはとてもおススメしています。まず、繰り上がりが可視化しやすい!そしてポケットサイズなのでどこででも持ち運びすることができるんです。

100は10が10個を理解する

1年生の後半には、100は10を何個あつめた数でしょうかというような問題が出てきます。

大きな数を理解するためには、10を一つの塊としてみる必要があります。

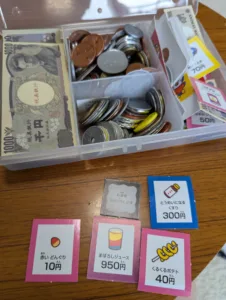

お金を利用する

最もよい方法としてはお金を利用することだと思います。

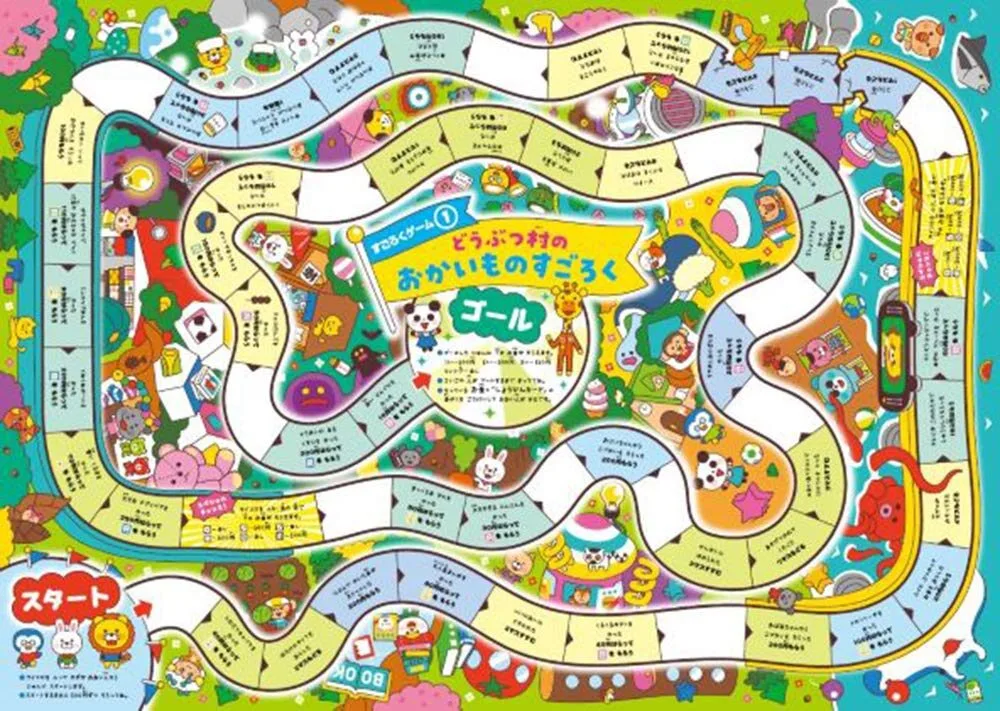

お店で実際お金を持たせて買い物をさせる方法も1つありますが、我が家の場合は、お金のゲームを使ってよく遊んでいました。

このゲームは実際に商品を購入しながらすすんでいったり、おつりをもらうように親がお金を出せば引き算の練習になります。

このゲームはとってもよくできていると思います。でも、、、お金が紙でできているため、ちょっとお金にしては存在感が足りないというか…我が家はお金だけは100均のお金を購入して、同じく100均のケースで保存しています。

3年生になると大きな数という数を理解しなくてはいけません。億もでてきます。

お金のおもちゃはあったら絶対無駄になりません。大きな数も我が子は理解できてますので、どこかで別記事にできたらなと思っています。

算数がつまづく理由 その3

算数が難しく感じるもう1つの理由として文章題で間違えてしまうという点が挙げられます。文章題こそ丁寧に

文章題の足し算を理解する方法

文章題の足し算は基本的に2つのパターンを覚える

✔ 合わせるといくつになるか(合併)

✔ 増えるといくつ?(添加)←ひっかかりやすいので注意

あわせていくつになる?は割と簡単です。

こういう問題はどちらの式でつまづいているのかを見極め、必ず絵がついている練習問題で練習するということです。

ここでおすすめは、1回目は絵をつけた問題を解き、2回目は絵をかくして問題を解きます。

画像は無料プリントのちびむすドリルさんからお借りしました。ちびむすドリルさんは画像付きの問題と画像なしの問題両方とも練習することができるのでよく利用しています。ちびむすドリルさんの文章題はこちらから見れます。

文章題の引き算

引き算の文章題にもパターンがあります。

✔ 残りはいくつ?(求残)

✔ もう片方はいくつ?(子供が5人いて男の子が3人、女の子は何人?のような問題)

✔ いくつ多いでしょうか(求差)

こちらもパターンを覚えるまでは繰り替えし、図つきのプリントで学習することが大切です。低学年の算数は基本的になれてしまえば困ることはありません。

引き算のいくつ多いでしょうか?のような問題は、難易度高めのものがモコモコゼミで出ていなので、我が子は特に難しさを感じていませんでした。

モコモコゼミを年少から利用してた我が家の様子はここから読めます。

逆に困っているということは、まだ慣れていない、練習が足りていないだけなんです。

算数大好きになる方法まとめ

1年生の算数は簡単だけど今後につながる大切なステップです。計算はなるべく早くできたほうが有利だと私は考えています。

1年生のうちの算数は慣れれば、超かんたんです。

我が子は算数大好き!!どんどん難しい問題を解きたいといってくるので、改めて算数というのは慣れてしまえばだれでも好きになることができる教科なんだなと実感しています。

コメント